Was ist Dada?

DADA sei «nicht modern», sondern «anarchistisch» im Sinne eines radikalen Individualismus und in Ablehnung jeglicher Dogmen, erklärte der umtriebige Dadaist Tristan Tzara. Was meinte er damit? Die Idee des Modernismus war klar eine fortschrittsgläubige, die nicht wie Dada gegen, sondern mit der herrschenden Ordnung zu arbeiten versuchte, um ihre Anliegen durchzusetzen. Es ist schwierig, den Begriff Dada in wenigen Worten und einfach zu definieren. Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass Dada inter- und transdisziplinär, kollaborativ, zunächst europäisch und später internationalistisch ist und radikal mit Tradition und Konventionen brechen will. Deshalb entzog sich die dadaistische Kunst – zumindest zum Zeitpunkt ihrer Entstehung – affirmativen und konventionellen Verbreitungs- und Verwertungskanälen wie Museen, Kunstmarkt und Verlagswesen, indem sie für ihre Distribution und Sichtbarkeit gleich selbst sorgte. Bei aller Heterogenität der Bewegung und Schwierigkeit, diese zu schubladisieren, stehen aber doch einige Fakten fest, wie beispielsweise ihr offizieller Gründungsort und eine Vielzahl beteiligter Künstler/-innen und Schriftsteller/-innen, auf die auf dieser Website anhand ausgewählter Beispiele näher eingegangen wird. Tzara schrieb über die Etymologie von Dada in seinem Manifest von 1918: «DADA – das ist ein Wort, das die Gedanken zur Jagd schickt. Jeder Bourgeois ist ein kleiner Dramaturg, erfindet verschiedene Reden, erfindet verschiedene (...) DADA BEDEUTET NICHTS (…) Man erfährt aus den Zeitungen, die Krou-Neger nennen den Schwanz einer heiligen Kuh: DADA. Der Würfel und die Mutter einer bestimmten Gegend Italiens: DADA. Ein Holzpferd, die Amme, doppelte Behauptung auf russisch und rumänisch: DADA. (…) So wurde DADA geboren, aus einem Bedürfnis nach Unabhängigkeit, nach Misstrauen gegenüber der Gemeinschaft. Diejenigen, die zu uns gehören, behalten ihre Freiheit. Wir erkennen keine Theorie an. (…) Freiheit: DADA, DADA, DADA, Geheul der verkrampften Schmerzen, Verflechtung der Gegensätze und aller Widersprüche, der Grotesken, der Inkonsequenzen: DAS LEBEN». Ein weiteres radikales Beispiel eines Definitionsversuchs aus den Rängen der Dadaisten selbst wäre in der von Raoul Hausmann herausgegebenen Zeitschrift Der Dada (1919) zu finden. Auf die Frage «Was ist dada?» wurde mit den Gegenfragen «Eine Kunst? Eine Philosophie? eine Politik? Eine Feuerversicherung? Oder: Staatsreligion? ist dada wirklich Energie? Oder ist es Garnichts, d.h. alles?» subversive, den Zeitgeist kritisierende Antworten suggerierte. Und ferner begab sich Theo van Doesburg 1923 in Begleitung von Kurt Schwitters mit einer Dada-Kampagne durch Holland auf eine «Propaganda»-Reise, bei der er in einem ausführlichen, zum Verkauf angebotenen Pamphlet auf die Frage «Wat is Dada?» Raum für Interpretation mit den Sätzen «Dada is geen kunstbeweging – Dada is eene directe levensbeweging die zich keert tegen alles, wat wij ons als levensbelang voorstellen. (…) weet u nu wat ‹Dada› is?» öffnete.

Am 5. Februar 1916 läutete eine Handvoll aus allen Himmelsrichtungen des Kontinents in die Schweiz immigrierter Künstler, Dichter und Tänzer – bestehend aus Hans Arp, Hugo Ball, Emmy Hennings, Richard Huelsenbeck, Marcel Janco, Marcel Słodki und Tristan Tzara – im Cabaret Voltaire an der Spiegelgasse 1 in Zürich den Dadaismus ein. In den europäischen Nachbarländern tobte der Erste Weltkrieg; viele suchten darum aus ideellen, politischen und bei Kriegsversehrten auch aus gesundheitlichen Gründen Exil in der neutralen Schweiz. Der «Ismus» von Dadaismus war keine negativ konnotierte Fremdzuschreibung, wie das zuvor beispielsweise mit dem Impressionismus der Fall gewesen war, sondern wurde schon bald von den Protagonisten selbst benutzt, indem sie in der Züricher Post ihre Dada-Soirée vom 14. Juli 1916 mit «Futurismus, Dadaïsmus, Cubismus» ankündigten. Der historische Dadaismus wird heute ziemlich streng in den Zeitraum von 1916 bis 1925 eingegrenzt. Viele seiner Anhänger wandten sich ab 1923/24 dem Surrealismus rund um André Breton zu. Der ephemere Charakter der künstlerischen Erzeugnisse von Dada in Form von Veranstaltungen und Arbeiten auf Papier, aber auch die Zerwürfnisse innerhalb der Gruppe sowie die selektive Verneinung ihres künstlerischen Werdeganges aus Angst vor dem grassierenden Bolschewismus-Vorwurf haben dazu geführt, dass der Dadaismus bis in die 1960er-Jahre, also bis zu seinem 50. Geburtstag, eine unterschätzte Kunstbewegung blieb. Hinzu kam, dass Aussenstehenden die radikale Anklage der den Krieg verursachenden bürgerlichen und nationalistischen Wertvorstellungen mittels Persiflage und Zerstörung gängiger sprachlicher und ästhetischer Normen unbequem war. Nicht zuletzt wurde der Dadaismus auch häufig mit Anarchismus und Bolschewismus in Verbindung gebracht, was in Zeiten des Kalten Krieges keine gute Voraussetzung für eine Wertschätzung der dadaistischen Errungenschaften war. Gleichwohl ist es Menschen wie Felix Baumann und Hans Bolliger in Zürich, Georges Hugnet, Michel Sanouillet und Robert Lebel in Frankreich, Arturo Schwarz in Mailand sowie Eberhard Roters und Hanne Bergius in Deutschland zu verdanken, dass das Erbe der Dadaisten während dieser Zeit nicht komplett in Vergessenheit geriet und ab den 1960er-Jahren an Universitäten, Museen und im Kunstmarkt stetig an Aufmerksamkeit gewann. Seither und besonders ab den 1990er-Jahren haben weltweit grosse Museen wie das Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou in Paris, das Museum of Modern Art in New York, die National Gallery of Art in Washington, das Israel Museum in Jerusalem, die Berlinische Galerie in Berlin und nicht zuletzt das Kunsthaus Zürich dieser wichtigen Kunstbewegung bedeutende Ausstellungen gewidmet. Der Dadaismus ist ohne die zeitliche Kontextualisierung nicht zu verstehen. Gleichzeitig ist die Analyse des Mouvement Dada angesichts der weitreichenden Folgen des ersten Weltkrieges bis in die heutige Gegenwart mehr denn je von aktueller Brisanz.

Die Dada-Sammlung im Kunsthaus Zürich

Dada und Zürich, Dada und das Kunsthaus Zürich – das waren keine spontanen Liebesbeziehungen. Wurden die Dadaisten selbst in der Stadt eher geduldet als mit offenen Armen empfangen, so vergingen auch einige Jahrzehnte, bis die «dadaistischen Erzeugnisse» Aufnahme in die Kunsthaus-Sammlung fanden. Ein erster Vorbote der heutigen Dada-Sammlung war die Schenkung von Hans Arp 1958 an das Kunsthaus mit drei Werken von Sophie Taeuber.

Die Ausstellungspraxis warf dagegen schon früh Streif- und Schlaglichter auf Dada und seine unmittelbaren Vorläufer: Wilhelm Wartmann, erster Kunsthaus-Direktor, organisierte zwei Jahre nach Eröffnung des Kunsthauses die Ausstellung Der Moderne Bund (1912), in der unter anderem Werke des späteren Dadaisten Hans Arp gezeigt wurden. Damit war Arp im Kunsthaus, bevor Dada da war. Im Jahr 1919 zeigte die Präsentation der Künstlervereinigung «Das Neue Leben» neben «Gestaltungen» und «Stickereien» von Arp auch Reliefs von Marcel Janco, «mechanomorphe» Bilder von Francis Picabia sowie Dada-Köpfe und Marionetten von Sophie Taeuber. Begleitend zur Ausstellung wurden Vorträge gehalten, u. a. von Tristan Tzara und Marcel Janco über abstrakte Kunst. Weitere bedeutende Dada-Akzente setzte Wartmann in den Ausstellungen Abstrakte und Surrealistische Malerei und Plastik (1929), im Beiprogramm eine Soirée von Arp/Schwitters, und Abstrakte Malerei und Plastik (1934).

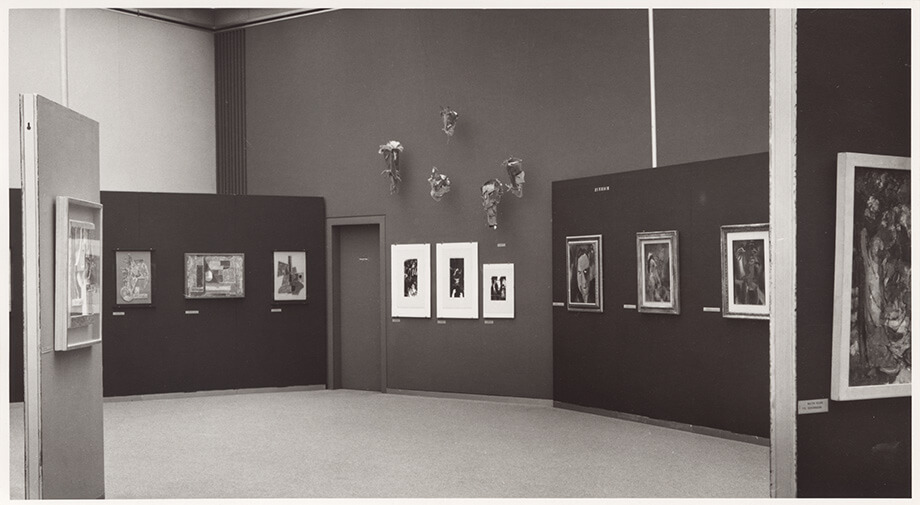

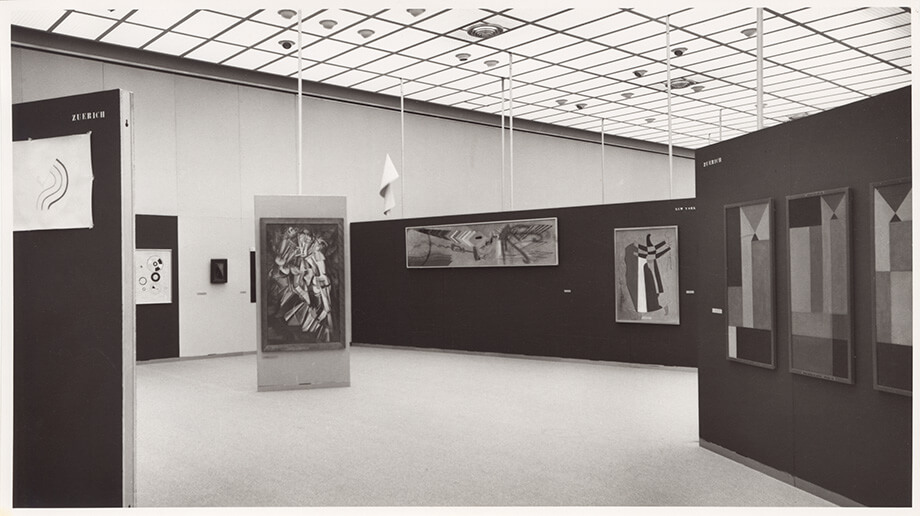

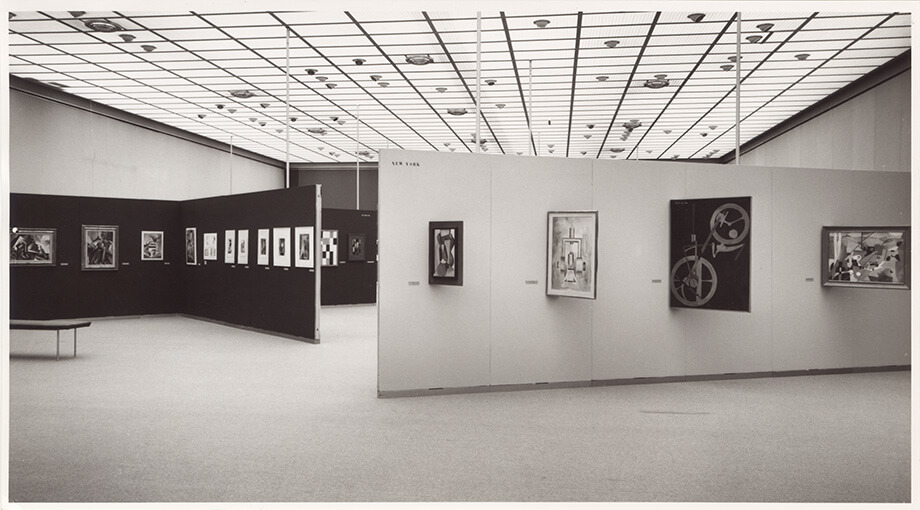

Die erste explizit Dada gewidmete Ausstellung zeigte das Kunsthaus Zürich gemeinsam mit dem Pariser Musée national d’art moderne im Herbst 1966 anlässlich des 50-jährigen Dada-Jubiläums. Felix Baumann organisierte als damaliger Assistent von Kunsthaus-Direktor René Wehrli die Ausstellung in Zürich, die dann nach Paris weiterreiste. Mit dieser umfassenden Dada-Schau reagierten die beiden Museen auf Initiativen der Association Internationale pour l’Étude de Dada et du Surréalisme, die 1964 vom Dada-Spezialisten Michel Sanouillet (1924 – 2015) und Henri Béhar gegründet worden war. Der Ausstellungskatalog erschien denn auch als Nummer 2 einer Publikationsreihe dieser virulenten Pariser Vereinigung.

DADA-Ausstellung zum 50-jährigen Jubiläum, 1966

Auch in Zürich bemühten sich einzelne Privatpersonen um Dada: Carola Giedion-Welcker (1893 – 1979), Hans Bolliger (1915 – 2002) und Peter Schifferli (1921 – 1980). Dank ihrer direkten Kontakte und Freundschaften mit Dadaisten, ihrer überzeugenden Sammlungstätigkeit sowie ihres publizistischen und verlegerischen Engagements wurde Dada manifest. Auch weitere Aficionados, wie Peter K. Wehrli und René Simmen aktualisierten auf ihre Art ein Erbe, das ab 1966 durch das Kunsthaus Zürich angetreten wurde.

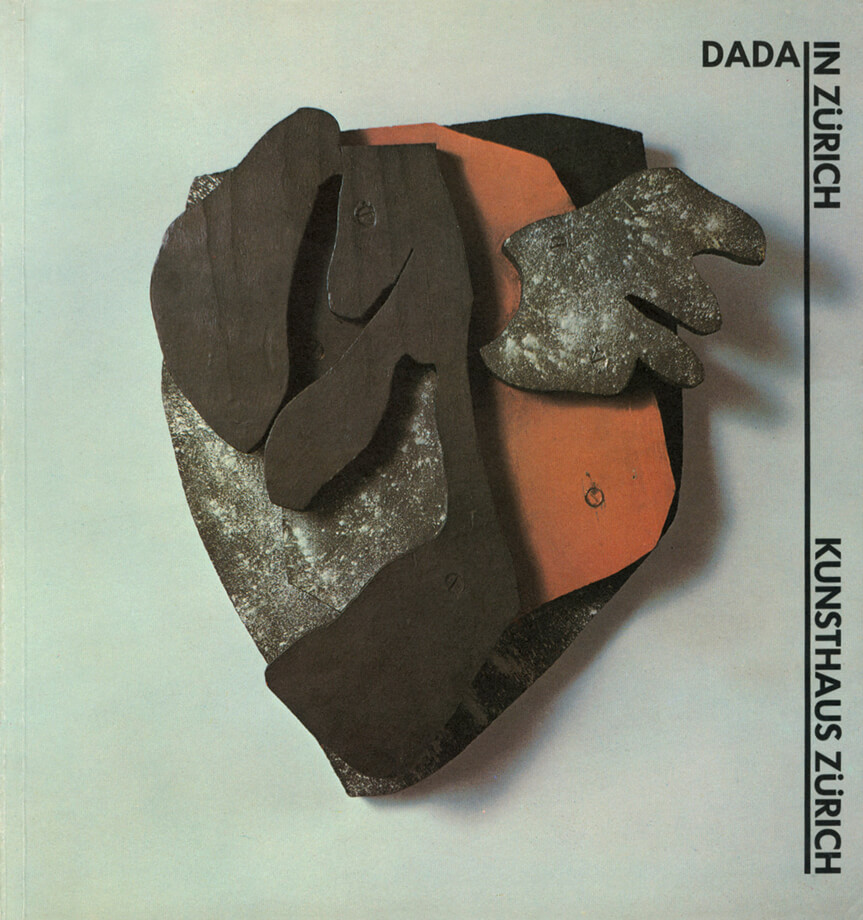

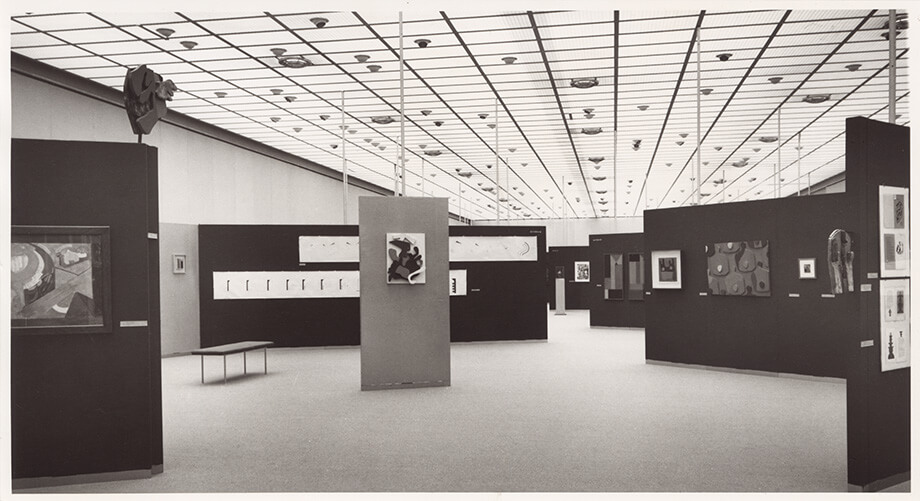

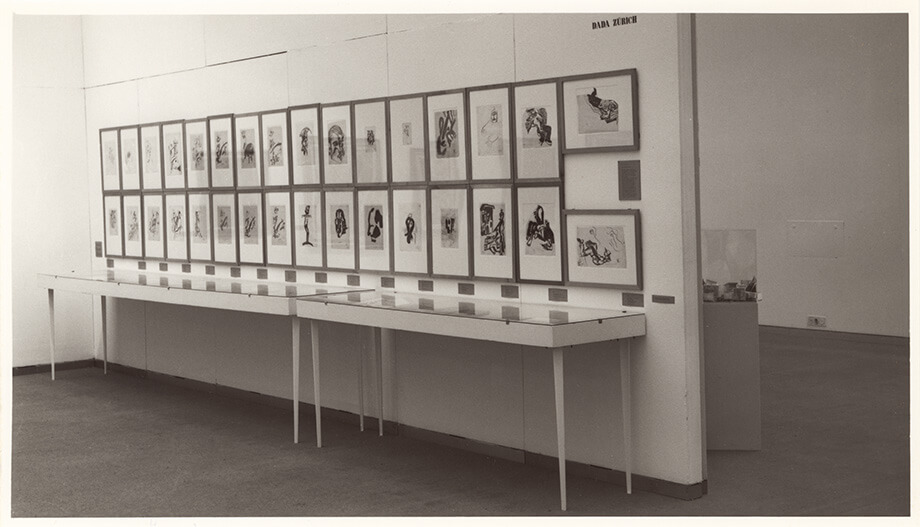

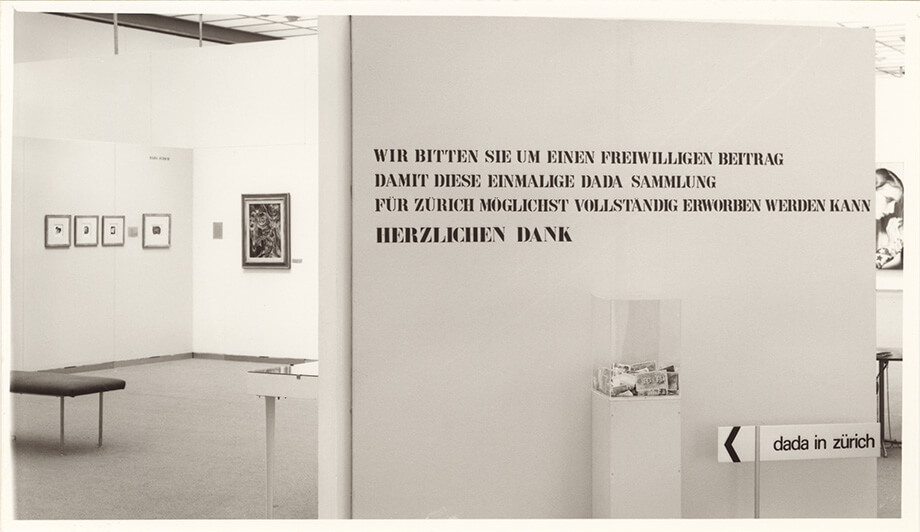

Als 1968 Teile von Tristan Tzaras Bibliothek und Sammlung bei einer Auktion bei Kornfeld & Klipstein in Bern veräussert wurden, musste das Kunsthaus Zürich bei vielen Angeboten noch dem Mailänder Sammler und Galeristen Arturo Schwarz den Vortritt lassen. Unter der Ägide von Felix Baumann, ab 1976 Direktor des Kunsthauses, wurde Dada dann aber zu einem eigentlichen Sammlungsschwerpunkt und im Jahr 1980 kam es zum ersten Höhepunkt: Die Ausstellung Dada in Zürich war dadaistische Auslegeordnung und Ankaufsaktion in einem. Die meisten der über 120 gezeigten Werke und fast 300 Dokumente waren erwerbbar (erstere vor allem aus dem Besitz von Arturo Schwarz, letztere aus der Sammlung von Hans Bolliger). Ziel war es, einen möglichst grossen Anteil für die Sammlung dauerhaft zu sichern. Dank privater Spenden (sFr. 1’183’000.–), u.a. aus einer Topfkollekte während der Ausstellung, sowie öffentlicher Mittel (sFr. 1’172’000.–) konnten 70 grossformatige Bilder, Reliefs, Collagen, Zeichnungen und 130 Dokumente angekauft werden. Hinzu kamen Schenkungen, die ein früheres Legat mit über 30 Werken aus dem Nachlass von Hans Richter ergänzten und das Kunsthaus Zürich neben dem Museum of Modern Art in New York und dem Centre Pompidou in Paris zu einem neuen Zentrum des Sammelns und Forschens über Dada machten. Ausschlaggebend für den Aufbau der Sammlung war der enge Kontakt zu Hans Bolliger, der dem Kunsthaus Zürich über Jahre hinweg beratend, vermittelnd und schenkend zur Seite stand.

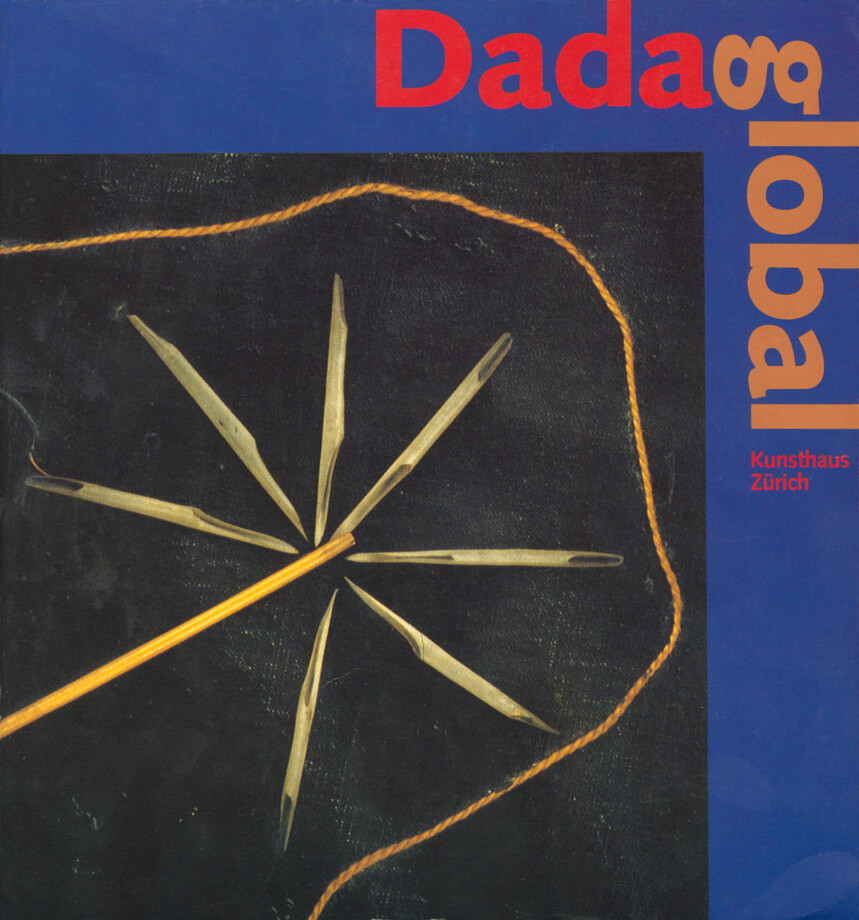

Die Ausstellung von 1980 war in ihrer Art für Zürich beispiellos und bildete den Auftakt für das anhaltende Dada-Engagement des nachmaligen Kunsthaus-Vizedirektors Guido Magnaguagno. Zusammen mit Felix Baumann, Mitgliedern der Sammlungskommission und der Vereinigung der Zürcher Kunstfreunde (VZK) sorgte er für weitere gezielte Ankäufe und Ausstellungen sowie deren Dokumentation in Sammlungsheften des Kunsthauses. 1994 kulminierten diese Anstrengungen in der umfassenden Schau Dada global. Über viele Jahre hinweg legte auch Kunsthaus-Kurator Harald Szeemann mit Ausstellungen zum Monte Verità, zum Gesamtkunstwerk, zu Alfred Jarry, Suzanne Perrottet und Mary Wigman im Grossen wie im Kleinen markante Dada-Spuren.

Ausstellung Dada in Zürich, 1980

In den folgenden zwei Jahrzehnten kam es punktuell zu weiteren Ergänzungen des Sammlungsbestands, so beispielsweise durch das «Dossier Dada» von André Breton, das 2005 in einer von Tobia Bezzola kuratierten Ausstellung gezeigt wurde, und durch gezielte Ankäufe im Dada-Jubiläumsjahr 2016, die unter anderem aus den Ausstellungen Dadaglobe Reconstructed und Francis Picabia hervorgingen. Diese Impulse fallen in die Direktionszeit von Christoph Becker. Auf das Jubiläumsjahr hin wurde das Kunsthaus Zürich mit dem Huthbild (1919) von Kurt Schwitters beschenkt, das Giedions nach der Ausstellung von 1929 bei Schwitters gekauft hatten. Damit gelangte diese frühe Collage definitiv an jenen Ort, wo sie schon wiederholt dem Publikum vorgeführt werden durfte; u. a. wurde sie in der von Cathérine Hug kuratierten Ausstellung Carola Giedion-Welcker und die Moderne 2007 kontextualisiert.

Die Dada-Sammlung im Kunsthaus Zürich hat Weltrang. Sie besticht durch Breitformat und Tiefenschärfe. Die Tiefenschärfe betrifft Dada Zürich. Die über 100 Dokumente und 70 Werke illustrieren und dokumentieren gezielt jede «Chronique zurichoise». Der Grossteil der Sammlung, die weiteren 130 Werke und 400 Dokumente, bieten einen Überblick über die dadaistischen Epizentren und deren Ausläufer und spannen den Bogen «dadaglobal» über die Zeit von 1915 bis 1925. Es war ein Gebot erster Stunde, Dada in diesem breiten örtlichen und zeitlichen Kontext zu sammeln. Dabei gab nicht die lockere dadaistische Losung «Dada est tatou tout est dada» (Tristan Tzara, 1916) die Richtung an, sondern vielmehr die Einschätzung, dass das Mouvement Dada nur als heterogene internationale Bewegung entstehen und seine Wirkung entfalten konnte. Die Frage nach dem dadaistischen Kern wird durch diesen Ansatz nicht negiert, sondern immer wieder stimuliert.

Felix Baumann über den Dadaismus, 2015

Felix Baumann hat 1966 anlässlich des 50. Geburtstags von Dada eine entsprechende Ausstellung am Kunsthaus Zürich kuratiert. In seiner Direktionszeit am Kunsthaus (1976 bis 2000) fanden weitere wichtige Dadaismus-Ausstellungen statt, darunter 1980 Dada Zürich und 1994 Dada global. Die Ankäufe der Dadaismus-Kernbestände gehen auf diese Zeit zurück. In diesem Interview, im Herbst 2015 am Kunsthaus Zürich aufgezeichnet, erinnert sich Felix Baumann an diese Zeit und antwortet auf die Fragen der Kunsthaus-Kuratorin Cathérine Hug, des Dada-Experten Raimund Meyer und der Kunsthistorikerin Manuela Reissmann.

Hans Bolliger über den Dadaismus, 1994

Hans Bolliger (1915-2002) war eine Schlüsselfigur in der Vermittlung und Geschichtsschreibung des Dadaismus in Zürich. Als Buchhändler und Antiquar hat er sehr früh angefangen, dadaistische Dokumente und Werke zu erforschen, aber auch zu sammeln. Ein Grossteil seiner Privatsammlung fand Eingang in die Sammlung des Kunsthaus Zürich. Er war wesentlich beteiligt an den Ausstellungen Dada in Zürich (1980) und Dada global (1994) sowie an den Sammlungsheften Dada in Zürich (1985) und Dada global (1994). Dieses Interview mit ihm wurde für die Ausstellung Dada global von Peter Münger gefilmt. Die Fragen stellte Juri Steiner.

Ausstellungen im Kunsthaus Zürich 1910 – 2016 (Auswahl mit Bezug zu Dada)

Moderner Bund

[U. a. Hans Arp, Oscar Lüthy]

07.07.1912 – 31.07.1912

Schweizerische Expressionisten «Das Neue Leben»

[U. a. Hans Arp, Alice Bailly, Augusto Giacometti, Marcel Janco, Francis Picabia, Sophie Taeuber]

12.01.1919 – 05.02.1919

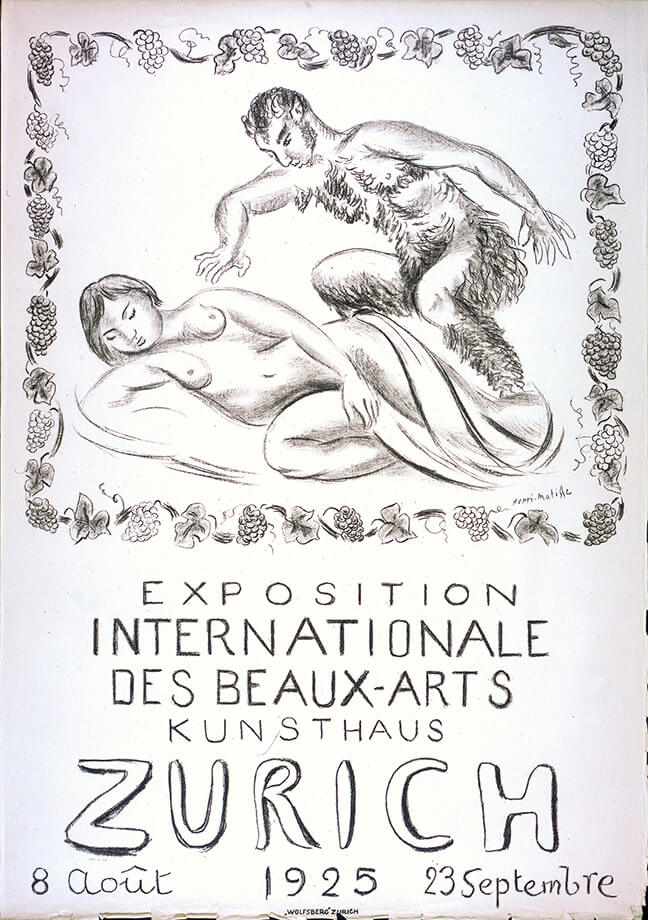

Internationale Ausstellung

[U. a. Otto Dix, Georg Grosz]

08.08.1925 – 30.09.1925

Plakatgestaltung: Henri Matisse

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

© Succession H. Matisse / 2016 ProLitteris, Zürich

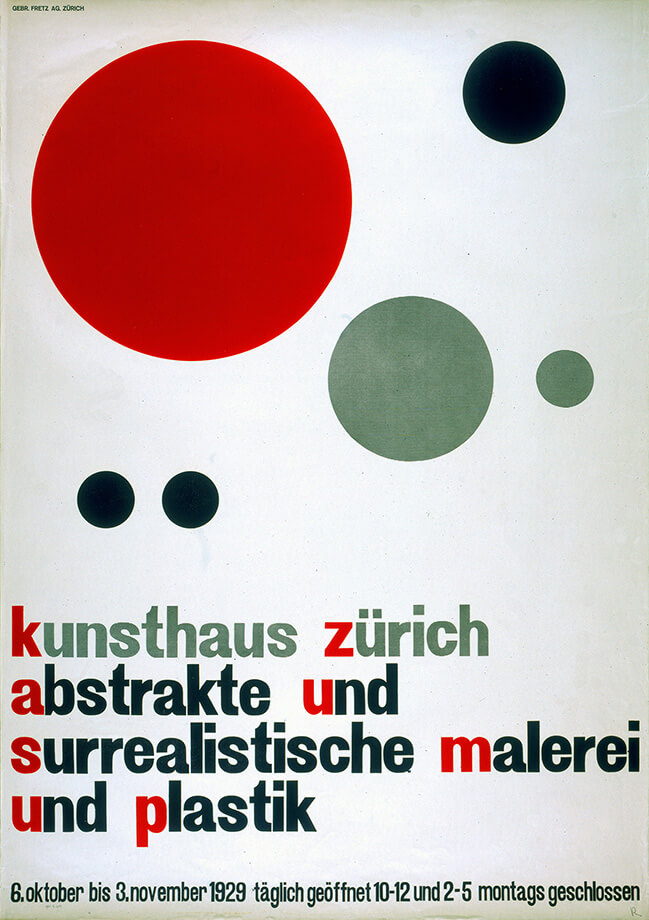

Abstrakte und surrealistische Malerei und Plastik

[U. a. Hans Arp, Max Ernst, Man Ray, Francis Picabia, Kurt Schwitters]

06.10.1929 – 03.11.1929

Plakatgestaltung: Hans Arp, Walter Cyliax

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

© 2016 ProLitteris, Zürich

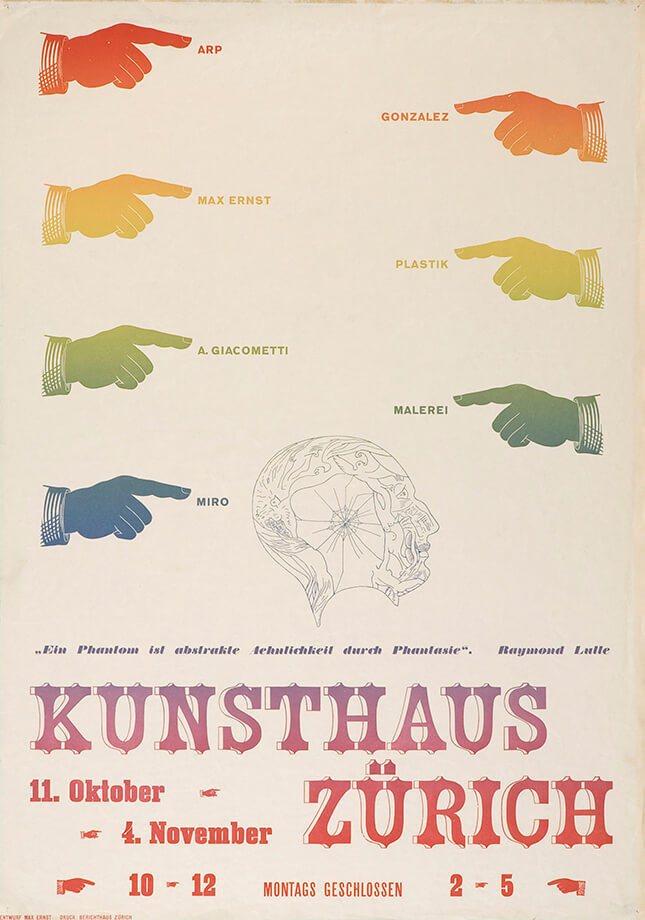

Abstrakte Malerei und Plastik

[U. a. Hans Arp, Max Ernst, Alberto Giacometti, José Gonzalez, Joan Mirò. Katalogvorwort: Max Ernst]

11.10.1934 – 04.11.1934

Plakatgestaltung: Max Ernst

Zürcher Hochschule der Künste, Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung

© 2016 ProLitteris, Zürich

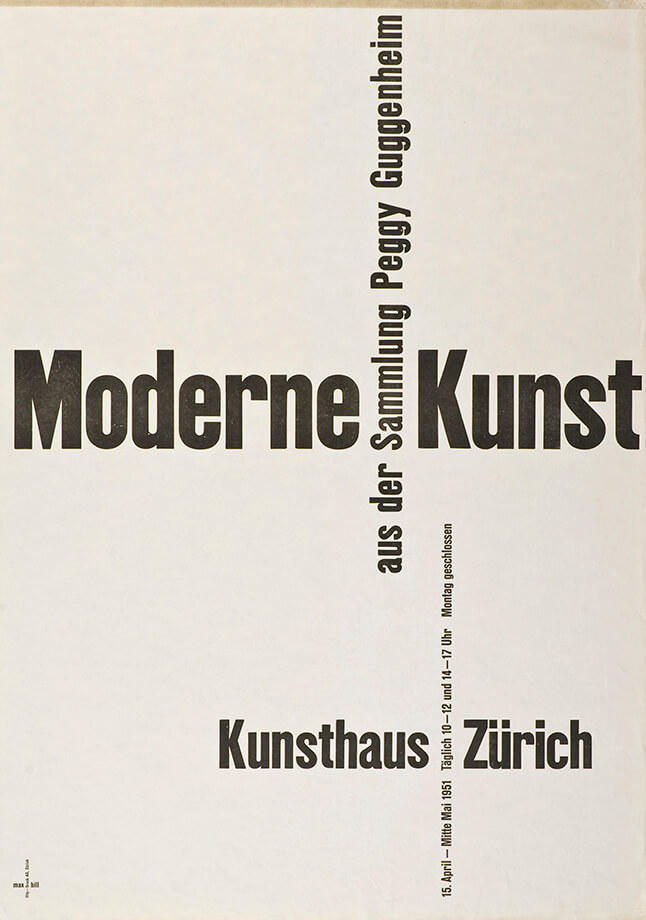

Moderne Kunst aus der Sammlung Peggy Guggenheim

[U. a. Hans Arp, Marcel Duchamp, Max Ernst, Raoul Hausmann, Francis Picabia, Man Ray, Kurt Schwitters]

15.04.1951 – 14.05.1951

Plakatgestaltung: Max Bill

Zürcher Hochschule der Künste, Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung

© 2016 ProLitteris, Zürich

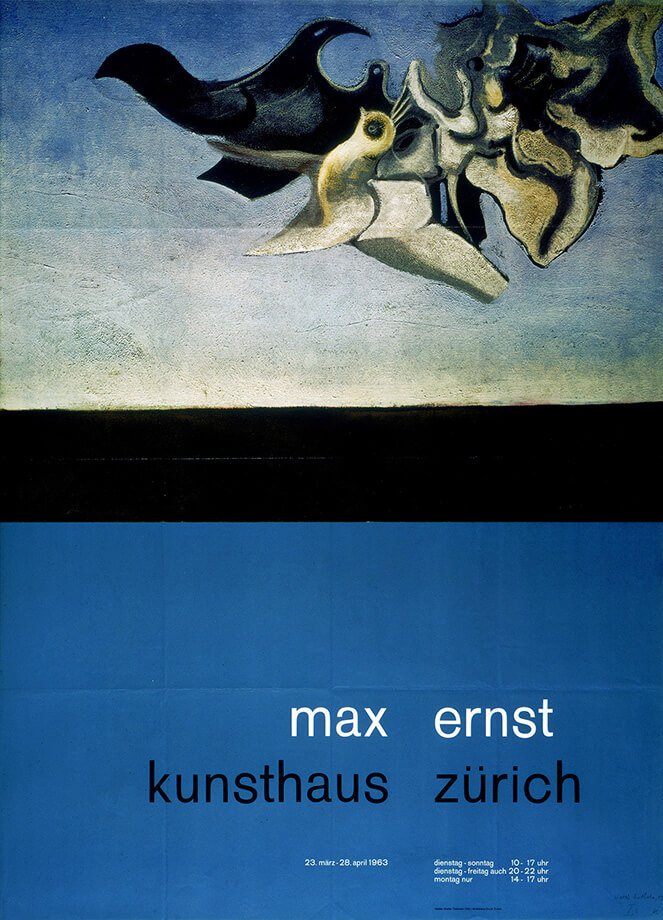

Max Ernst

23.03.1963 – 28.04.1963

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

© 2016 ProLitteris, Zürich

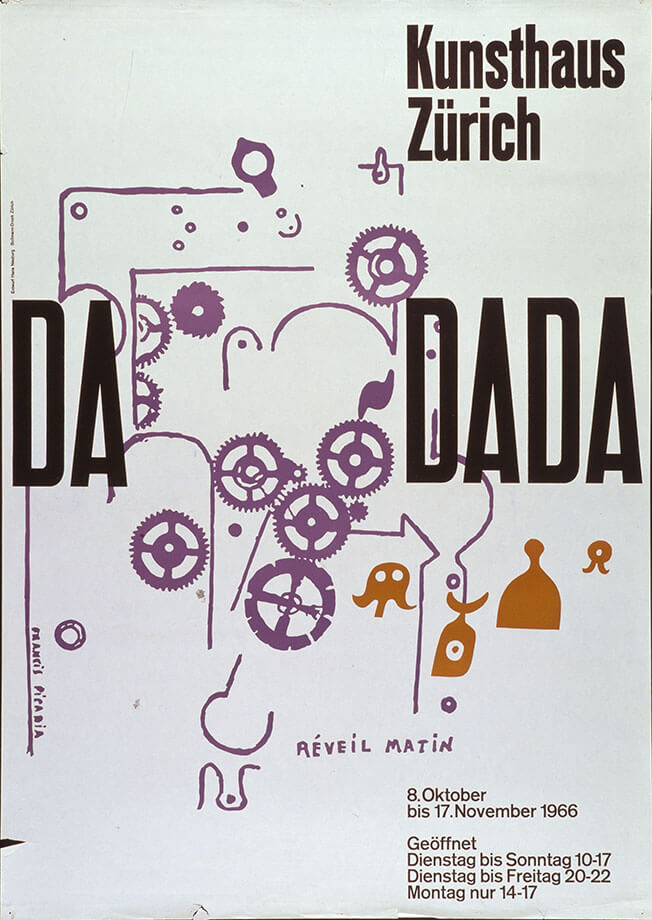

DADA-Ausstellung zum 50-jährigen Jubiläum

08.10.1966 – 17.11.1966

Plakatgestaltung: Hans Neuburg

Zürcher Hochschule der Künste, Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung

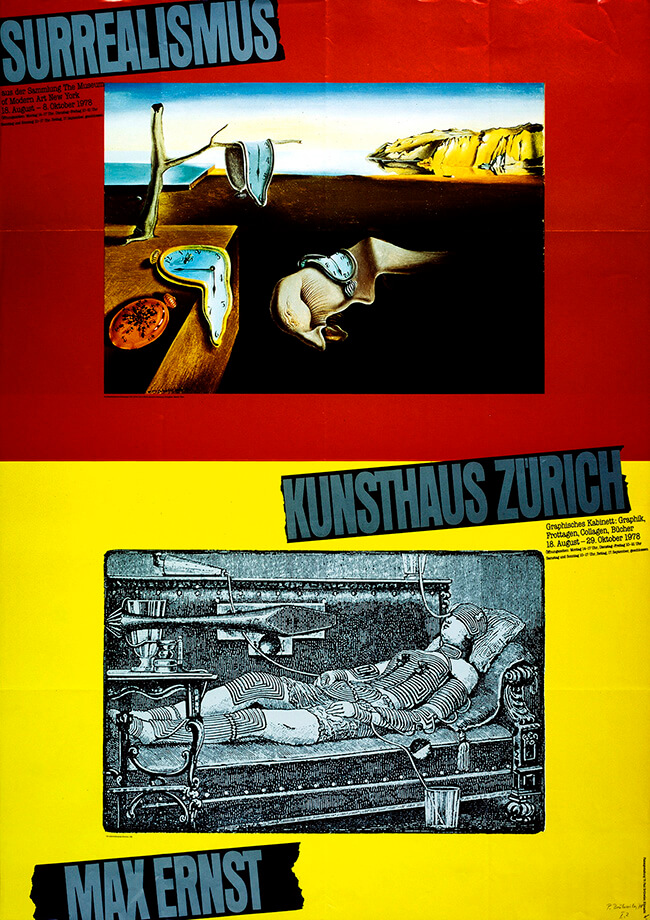

Max Ernst

Frottagen, Collagen, Zeichnungen, Graphik und Bücher

18.08.1978 – 29.10.1978

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

© 2016 ProLitteris, Zürich

Monte Verità

17.11.1978 – 28.01.1979

Plakatgestaltung: Paul Brühwiler, Küsnacht

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

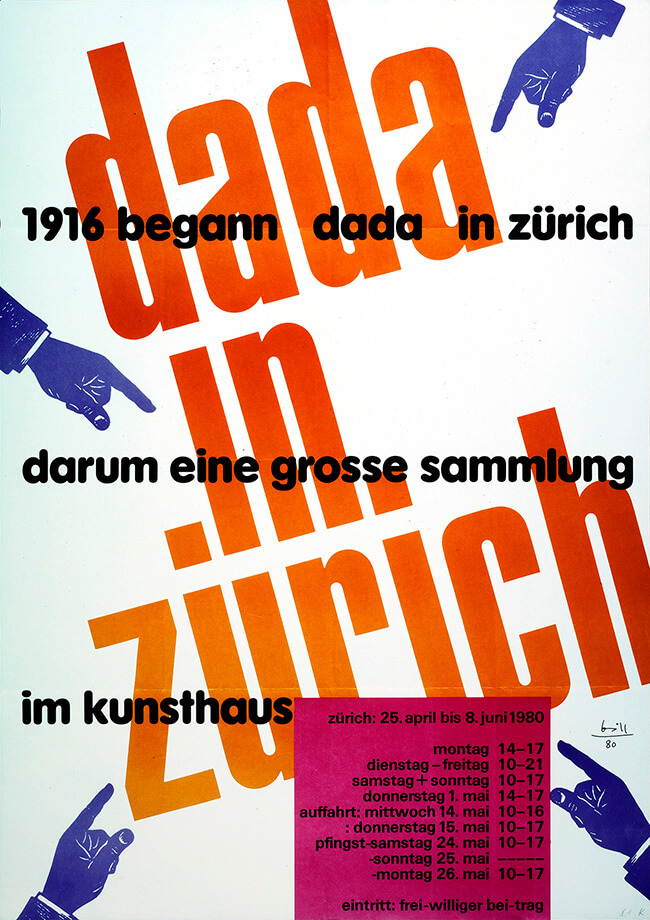

DADA in Zürich

25.04.1980 – 08.06.1980

Plakatgestaltung: Max Bill

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

© 2016 ProLitteris, Zürich

Hans Richter

16.04.1982 – 23.05.1982

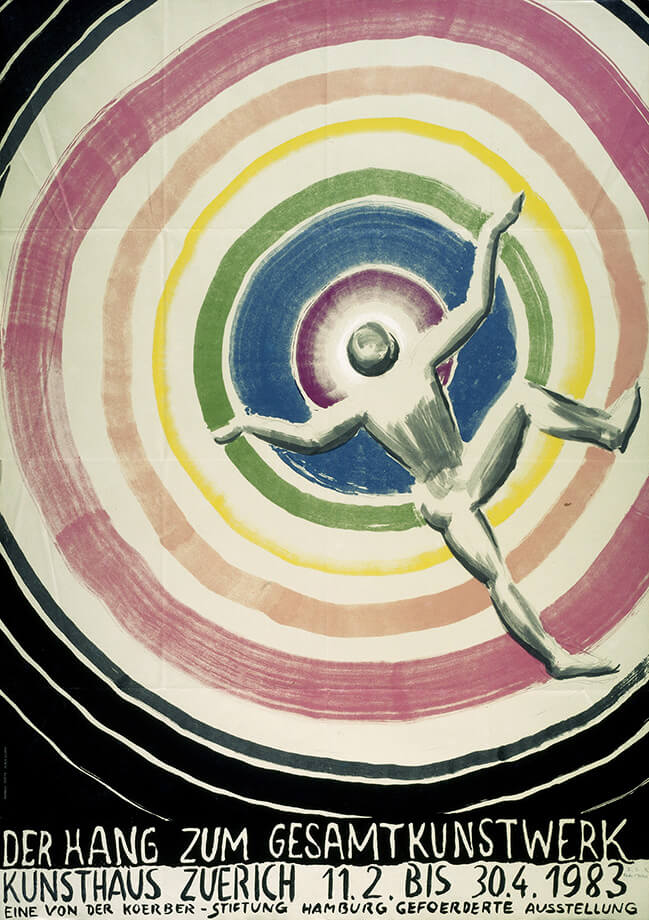

Der Hang zum Gesamtkunstwerk

[U. a. Marcel Duchamp, Francis Picabia, Erik Satie, Dada Zürich und Berlin, Kurt Schwitters, Rudolf von Laban]

11.02.1983 – 30.04.1983

Plakatgestaltung: Markus Raetz

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

© 2016 ProLitteris, Zürich

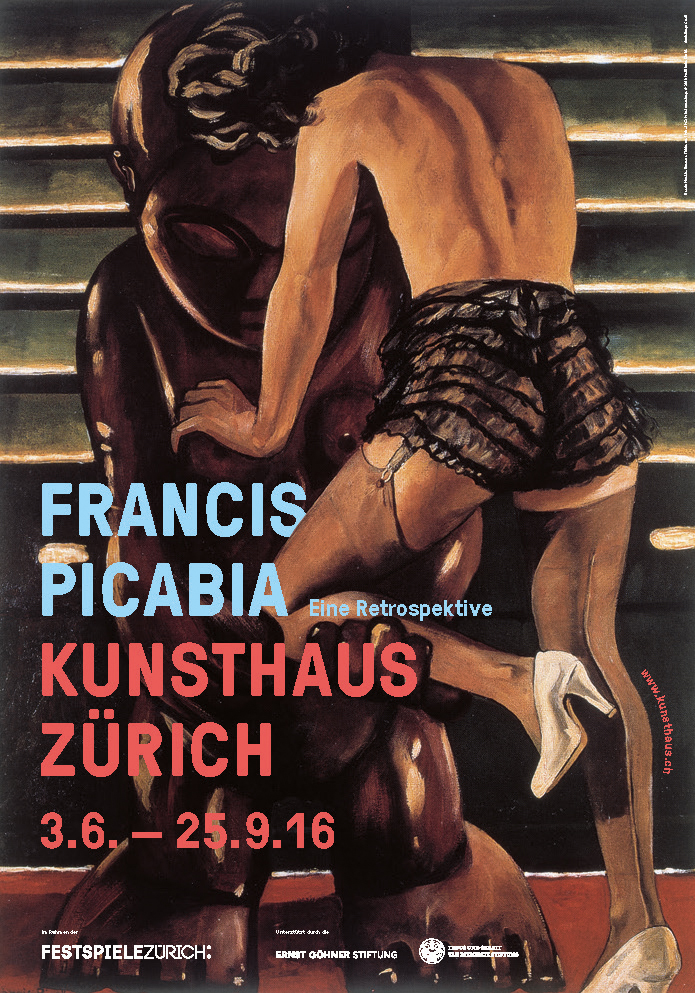

Francis Picabia

03.02.1984 – 25.03.1984

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

© 2016 ProLitteris, Zürich

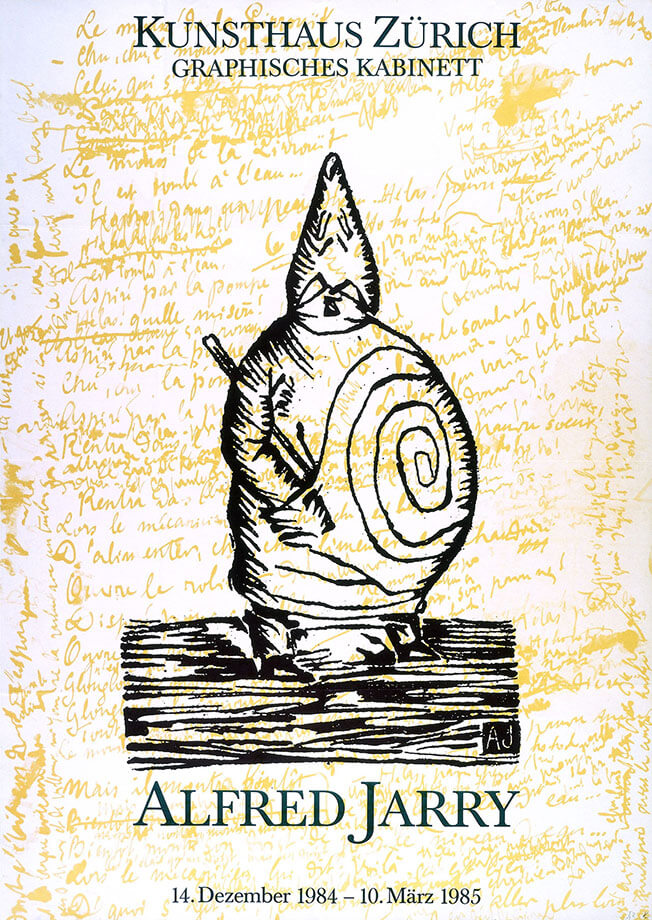

Alfred Jarry und die Pataphysik

14.12.1984 – 10.03.1985

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

Hans Arp und Hugo Ball zum 100. Geburtstag

05.07.1986 – 07.09.1986

Plakatentwurf: Josef Müller-Brockmann

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

© 2016 Museum für Gestaltung, Zürich

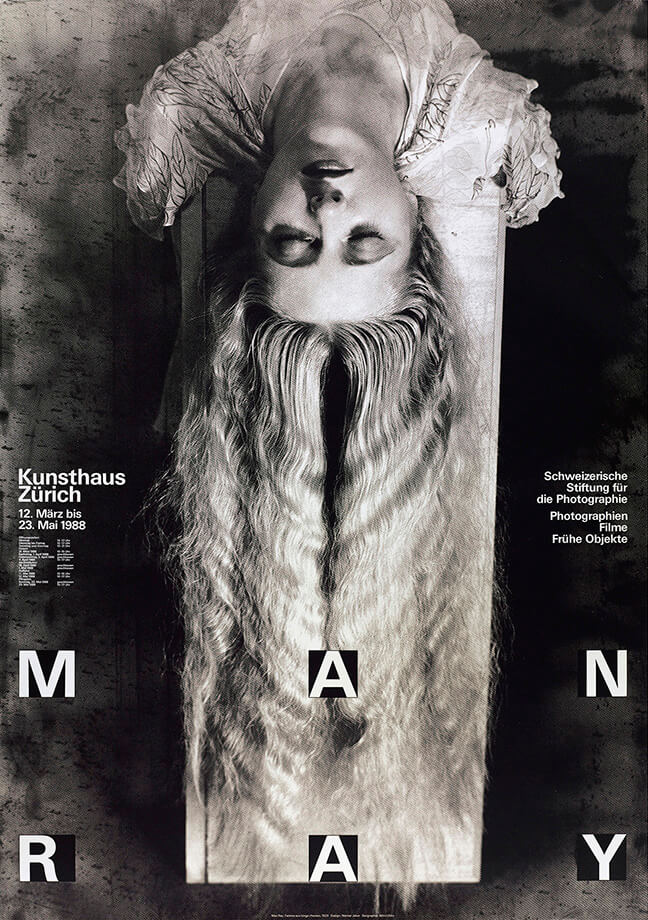

Man Ray

Photographien – Filme – Frühe Objekte

12.03.1988 – 23.05.1988

Plakatgestaltung: Werner Jeker

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

© 2016 ProLitteris, Zürich

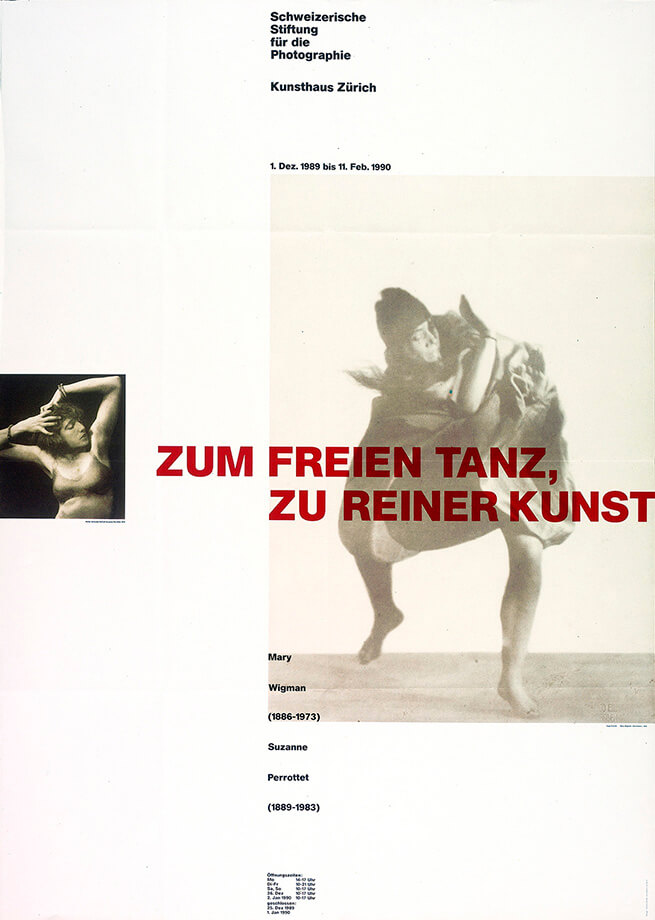

Zum freien Tanz, zu reiner Kunst

Suzanne Perrottet (1889 - 1983) und Mary Wigman (1886 - 1973)

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

01.12.1989 – 11.02.1990

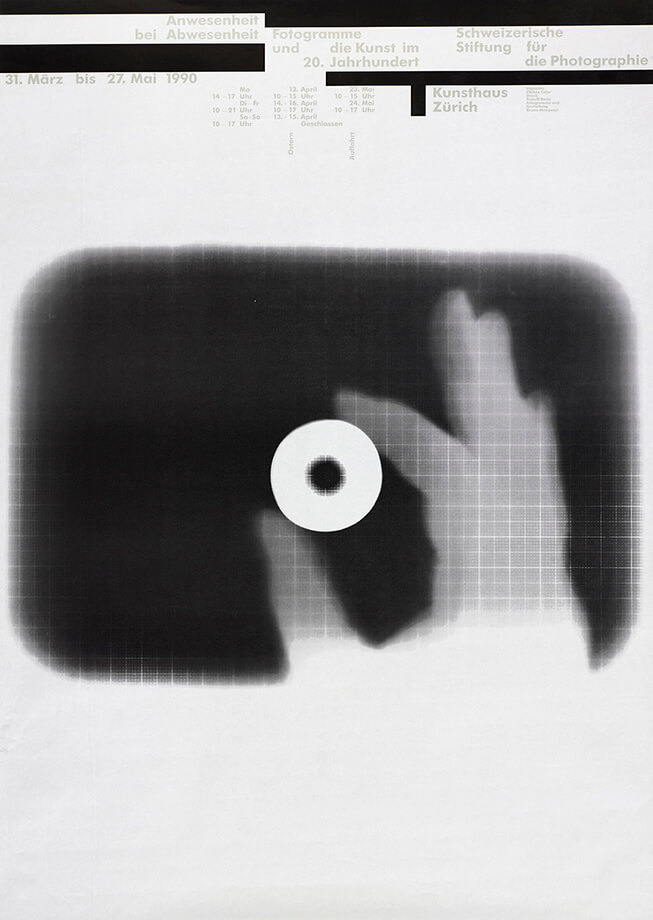

Anwesenheit bei Abwesenheit. Fotogramme in der Kunst des 20. Jahrhunderts

[U. a. Raoul Hausmann, Laszlo Moholy-Nagy, Man Ray, Christian Schad]

31.03.1990 – 27.05.1990

Plakatgestaltung: Bruno Monguzzi

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

DADA global

12.08.1994 – 06.11.1994

Plakatgestaltung: Josef Müller-Brockmann

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

© 2016 Museum für Gestaltung, Zürich

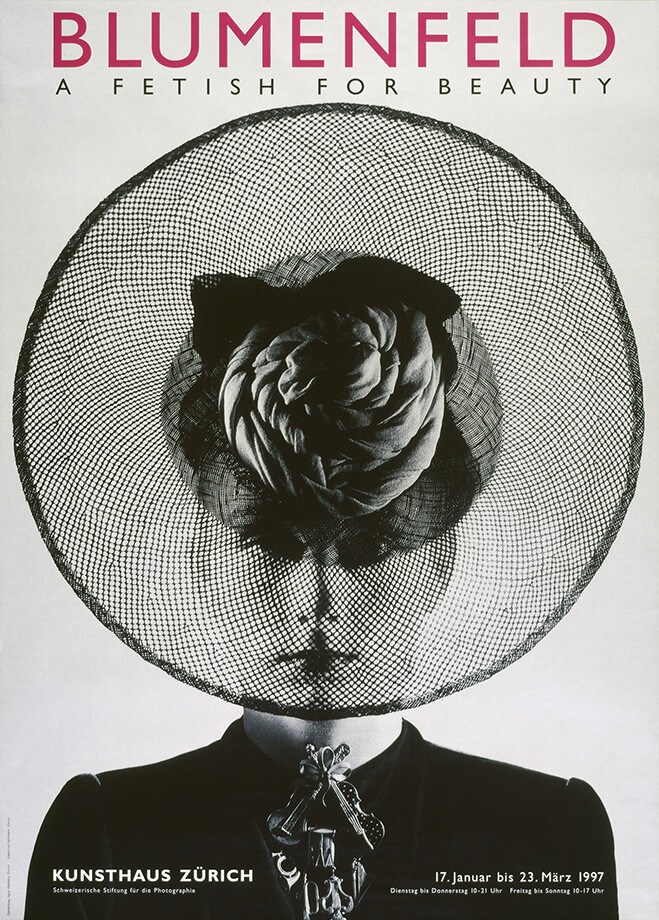

Erwin Blumenfeld. A Fetish for Beauty

17.01.1997 – 23.03.1997

Plakatgestaltung: Egon Meichtry, Zürich

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

© Yorick Blumenfeld

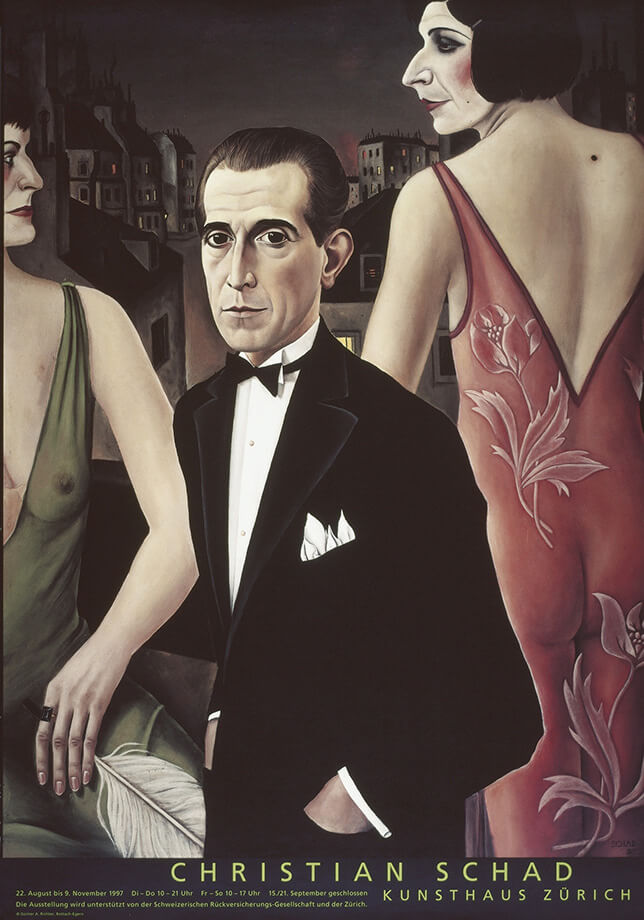

Christian Schad 1894 – 1982

22.08.1997 – 09.11.1997

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

© 2016 ProLitteris, Zürich

© Günter A. Richter, Rottach-Egern

Arnold Böcklin, Giorgio de Chirico, Max Ernst. Eine Reise ins Ungewisse

03.10.1997 – 18.01.1998

Carte-de-visite 3. DADA-Revival(s)

08.04.2000 – 21.05.2000

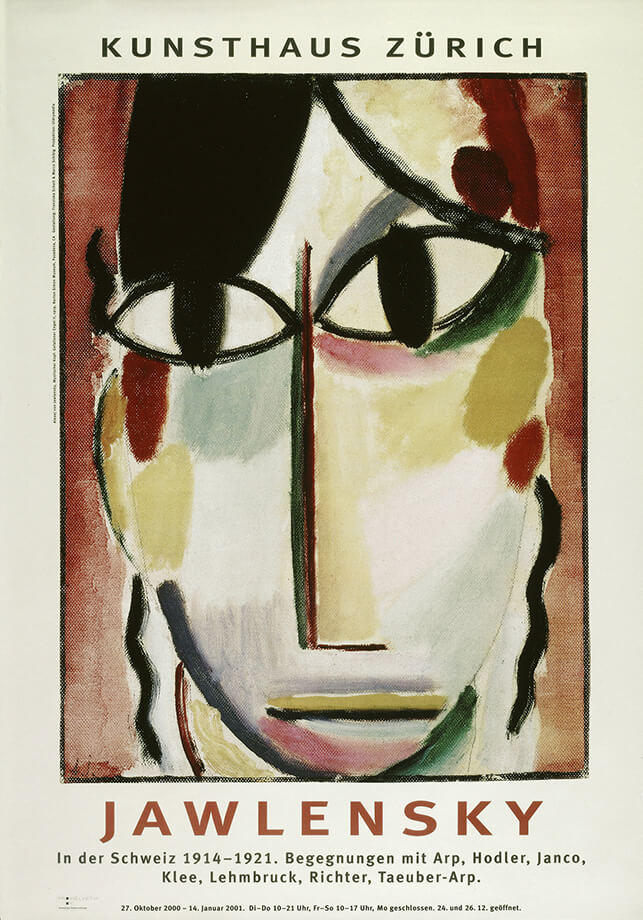

Jawlensky in der Schweiz 1914 - 1921. Begegnungen mit Hodler, Klee, Arp, Taeuber-Arp, Janco, Richter, Lehmbruck

27.10.2000 – 14.01.2001

Plakatgestaltung: Franziska Schott, Marco Schibig

Schweizerische Nationalbibliothek / NB, Graphische Sammlung, Bern

André Breton. Dossier DADA

09.12.2005 – 19.02.2006

Carola Giedion-Welcker und die Moderne

[U. a. Arp, Schwitters]

31.08.2007 – 18.11.2007

Dadaglobe Reconstructed

05.01.2016 – 01.05.2016

Mit Folgestation am The Museum of Modern Art, New York

Plakatgestaltung: NORM

Aus der Sammlung, neu und überraschend: Supplément Dada

20.05.2016 – 24.07.2016

Francis Picabia. Eine Retrospektive

03.06.2016 – 25.09.2016

In Kooperation mit The Museum of Modern Art, New York

Plakatgestaltung: Crafft

© 2016 ProLitteris, Zürich